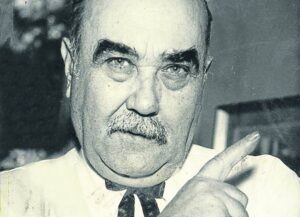

Hay nombres que no se escriben con tinta, sino con pentagramas. Litto Nebbia —nacido Félix Francisco Nebbia Corbacho— es uno de esos ríos subterráneos que alimentan el alma de un país. Su historia no cabe en los anaqueles de lo meramente musical; es la crónica viva de cómo un hombre, armado sólo con un piano y una voz rasgada por el humo, ayudó a definir la identidad sonora de la Argentina contemporánea.

Todo comenzó en Rosario, en 1948, pero fue en los turbios cafés de Buenos Aires donde germinó la semilla. Cuando en 1967 Los Gatos lanzaron «La balsa», compuesta por un Nebbia de 19 años, Argentina descubrió que el rock podía hablarse en castellano con acento local. Aquel tema —urgente, melancólico, cargado de simbolismo— no fue solo un éxito: fue el acta fundacional de una nueva mitología urbana. De pronto, los jóvenes supieron que sus propias calles, sus amores febriles y sus desvelos políticos podían cantarse sin copiar ritmos ajenos.

Lo extraordinario de Nebbia no radica sólo en aquel himno generacional, sino en su vocación de tejedor de tradiciones. Mientras el rock argentino buscaba su rumbo, él ya dialogaba con el tango, el folklore y el jazz en una síntesis única. Su disco Melopea (1974) es un manifiesto silencioso: allí, bandoneones y guitarras eléctricas conviven sin jerarquías, como en esas noches porteñas donde Piazzolla y el blues se encuentran en la misma esquina.

Fue un pionero en el desierto. Fundó el sello Melopea en 1983 —cuando la industria discográfica miraba con recelo la diversidad—, abriendo compuertas para voces como Fito Páez, Juan Carlos Baglietto y León Gieco. Su estudio se convirtió en santuario para artistas que buscaban crear sin corsets comerciales. Allí, entre cables y partituras, Nebbia ejerció de shaman: productor, arreglista y descubridor de talentos.

La canción como territorio de memoria

Su obra solista —más de 200 discos— es un atlas emocional de Argentina, pero su mayor contribución es intangible: enseñó que lo popular no es vulgar, y que lo complejo puede ser accesible. Cuando versionaba a Gardel con sintetizadores, o grababa con Dino Saluzzi, estaba rompiendo muros entre «alta cultura» y «cultura de barrio». Para él, toda música era digna si nacía de la autenticidad.

Hoy, a sus 76 años, sigue subiendo a escenarios con la modestia de un aprendiz. Las nuevas generaciones lo redescubren: en el trap que samplea sus coros, en las bandas indie que citan su fusión jazzera. Nebbia no es un ídolo: es un ecosistema. En su música conviven el arrabal y la vanguardia, la rebeldía del rock y la solemnidad del tango-canción. Su legado no se mide en premios, sino en esa certeza que late en cada acorde: la identidad argentina no es una esencia fija, sino una polifonía en constante reinvención.

Mientras el país siga cantando entre crisis y esperanzas, la voz de Litto —ese rumor persistente— recordará que crear no es un lujo, sino el oxígeno que nos mantiene a flote. Como él mismo dijo: «Soy un tipo común que hace música para gente común». En esa sencillez, acaso, reside su grandeza.